—– それで一気に自信をつけられたんですね。

そうですね。それで、翌年に慶應義塾大学に入ったのですが、ちょうどその頃に父親が癌で亡くなりまして、一日に何カ所も家庭教師のアルバイトをかけもつ生活を送っていました。結構大変だったのですが、それでもやっぱり英語をやりたいと思って、英語会に入部したんです。でも、当時の私のレベルでは、全然だめでした。というのも、私は慶應義塾大学の附属出身でしたから、高校も大学も受験勉強をしていないんです。しかも体育会でしたからね。それでも英語会に入った最初のうちは、まだ良かったんです。外部から入学してきた人たちにキャンパスのことを伝えたりして、結構調子よく話すことができました。それでも、やがてみんなが難しい単語を使って話をするようになると、だんだんとみんなについていけなくなって……何を言っているのかさっぱりわかりませんでした(笑)。参考書を買って勉強したりしましたけど、全然読めなくて、自分自身にがっかりしてしまいましたね。

—– 英語会をやめようとは思わなかったんですか?

ある時ふと思ったんです。「このまま続けてもダメだな」と。それで自分自身に腹が立って、みんなの勉強会の席で、持っていた資料をバンッと机の上に叩きつけて、立ち上がったんです。そして、ドアの方に歩いて行って、閉める前に、みんなの方を振り向いて、こう言いました。「I shall return!」って。米軍のダグラス・マッカーサーが駐屯していたフィリピンを日本軍に侵攻されて、脱出する時に言った言葉ですよね。「私は必ず戻ってくるから」と。まぁ、みんなは「ろくに英語を話せないやつが、何を言っているんだ」という感じだったでしょうけどね(笑)。

—– かっこいいですね!みんなに宣言して、マッカーサーばりに去っていったわけですね。

そうなんです。宣言したからには勉強しなければいけないですからね。最初は、高校の英語の教科書を読んでみたのですが、それが結構難しくて、その時の僕には高すぎるレベルでした。それで、仕方ないから中学の教科書を読んでみたら、2年生のレベルがちょうど良かったんです。「今の自分の学力はここなのか」ということがわかりまして、そこから始めました。アルバイトをしながらでしたから、とにかく時間がなかったのですが、通学やアルバイトに行く道すがらや電車に乗っている時間を利用して勉強しました。

—– 順調に英語は上達されたんですか?

校内スピーチコンテストがありまして、大学2年の時にそれに出場しようと、自分で英作文を作ったんです。それを近くの教会の宣教師に見てもらって正しい英語に直してもらいました。さらに、宣教師が読んだのをテープに吹き込んでもらって、それを時間を見つけては何百回も聴いて覚えたんです。それこそ道を歩いている時も、電車に乗っている時も、聴きながら練習をしていましたから、周囲の人は驚いていましたね。でも、そんなことはお構いなしでした。「I shall return!」とみんなの前で宣言したからには、やらなければという気持ちの方が強かったですからね。

—– スピーチコンテストはいかがだったんですか?

やるだけのことはやりました。でも、「結果はどうせダメだろうな」と思っていたので、自分のスピーチが終わったら、すぐに自宅に戻ったんです。そしたら先輩から電話がかかってきまして、「オマエ、何で帰ったんだ?オール日吉(1、2年時日吉校舎)で3位に入ったんだぞ。オマエがいないから、オレが代わりに賞状を受け取ったから」と言うわけです。聞けば、4、5位の学生はニューヨーク帰りの帰国子女だと言うんですね。それで少しだけ「I shall return.」を実現した気分になりましたね。翌年大学3年の時には、オール三田(3、4年時三田校舎)で2位に入りまして、慶應義塾大学の代表としてディベートコンテストに出場することになったというわけです。

参加を許されなかったインドネシア選手団

—– さて、オリンピックに話を戻したいと思いますが、8月から働いていたということですが、開幕前はどのような場に行かれていたのでしょうか?

まず最初は、東京の代々木に設置されたプレスセンターに行きました。その頃にはもう世界の報道陣が仕事をしていまして、当時はタイプライターの時代ですから、もうあちこちから「パチパチ」とタイプライターを打つ音が聞こえてきて、騒然としていましたね。その報道の人たちからセンターのスタッフに色々な注文が来るので、私はそれを通訳するのに、1カ月ほど、センター内を忙しく駆け回っていました。

—– 1カ月後、開幕が近づくと、どのような仕事に従事していたのでしょうか?

羽田空港で各国の選手団を迎える役割を担いました。開幕1カ月前、9月に入ると、次々と選手団が来日してきたんです。空港内は厳しい規制がはられていましたが、「団長付」の腕章をつけている私は、どこもすぐに通してくれました。当時、飛行機から降りると、今のようにターミナルに直接つながってはいませんから、飛行機のタラップを降りて、ターミナルまで歩くわけですね。そうすると、そこに赤いカーペットが敷かれまして、まず最初に団長がタラップを颯爽と降りてくるんです。ですから、私はタラップのすぐ下に待機していまして、まずは団長に「ようこそ日本へ。私は通訳を担当する慶應義塾大学の島田です」というご挨拶をする役でした。ですから、彼らが来日して最初に会話をした日本人が私だったんです。今思うと、本当にすごいことですよね。空港からバスまでお連れするのが私の仕事で、そこからは各選手団の団長付の学生通訳にバトンタッチするという感じでした。

—– お迎えした中で、最も印象深い国はどこだったのしょうか?

全部で何十カ国の選手団をお迎えしたのですが、今も忘れることができないのはインドネシアでした。もうほとんどの国が既に到着していて、最後の方だったと思いますが、9月28日の朝、インドネシア選手団を乗せたガルーダ航空が羽田空港に到着したんです。詳しいことは知りませんでしたが、インドネシアが政治的な問題を抱えているということだけは私もちらっと聞いていました。後で知ったのですが、1963年にIOCから脱退していたインドネシアが、やはりIOCから脱退していた中華人民共和国などに呼び掛け「新興国競技大会」を開催し、これを受けてIOC、国際陸連、国際水連等がこの大会に参加した選手を資格停止処分にしました。インドネシア選手団にこれらの選手も含まれていたので、日本とIFが交渉を続けていたのです。当時の私には詳しい政治事情はわかりませんでしたが、とにかく飛行機は羽田に到着しているわけですから、いつもと同じようにタラップの下で待っていましたら、選手団は飛行機を降りてはいけないということで、団長だけが降りてきたんです。団長はインドネシア陸軍の大佐ということでしたが、記者会見のために空港内に行くということで、私がご案内しました。

—– 陸軍大佐ですから、やはり威厳があったんでしょうね。

私と接している時は、非常ににこやかにされていて、流暢な英語で話していましたが、会見場に一歩入ると、厳しい表情で、すべてインドネシア語で対応していました。

—– 会見の後、どうされたんですか?

入国が許されていませんから、団長はすぐに飛行機へと戻りました。そして、また2~3時間ほどすると、団長が降りてきて、会見をするんです。それが夕方までに4回繰り返されました。そのたびに、私は団長を飛行機から会見場へ、会見場から飛行機へとお連れしたんです。その間、選手団はずっと飛行機の中で待機していました。

—– 結局、どうなったんですか?

その後入国し、選手村には入らず、ホテルで待機していましたが、結局参加には至らず、帰国することになり、最後のお見送りに行きました。それは、非常に辛いものでしたね。事情はあるにしろ、せっかく日本に来ているのに大会に参加せずに帰るということで残念でなりませんでした。「オリンピックは平和のシンボルであるはずなのに……」という気持ちしかなかったです。

—– その時の団長の様子はいかがでしたか?

さすがは陸軍大佐ですよね。「日本滞在中は付き合ってくれて、ありがとう」と言って、毅然とした態度でタラップを駆け上がっていきました。ドアが閉まって、飛行機が羽田を飛び立った時、思わず涙が出てしまいました。「こんなことがあっていいのだろうか……」と、もう涙が止まりませんでした。

チャスラフスカとディスコでダンス

—– 忙しい日々の中で迎えたと思いますが、10月10日、オリンピックの開会式はどこにいらっしゃいましたか?

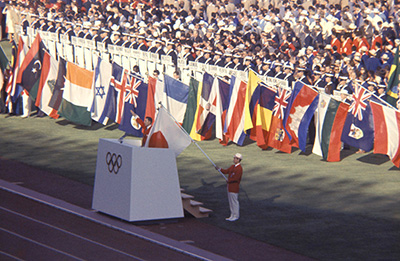

その日一番忙しいのは、やはり開会式が行なわれた国立競技場だからということで、私も開会式に出席していました。幸運なことに、実際はというと、仕事の指令はまったくなかったんです。ですから、開会式はゆっくりと見ることができました。それも、結構前の方の良い席だったんです。各国の選手団が入場してきて、最後に目の前を日の丸の選手団が通過した時には、まさに「感動」そのものでした。それから日本選手団主将を務めた小野喬さんの選手宣誓の後に、平和の象徴として鳩が一斉に放たれ、ブルーインパルスが青空に五輪のマークを描いたんです。あの光景は今も鮮明に覚えています。周りに座っていた海外の方たちも驚いたんでしょうね、みんな総立ちで拍手を送っていました。その時、「あぁ、日本人に生まれて良かった」と心の底から思いました。「こんなすごいことを、僕たちがやっているんだ」と思うと、とても誇らしい気持ちになりました。あの感動は、他では決して味わえない、オリンピック独特のものがありましたね。

—– 開幕後は、どんなお仕事をされていたんですか?

実は、開幕前とは違って、競技が始まると、決まった仕事場がなかった私は、あまり忙しくはなかったんです。それでも、「一番忙しいところに」ということでしたから、各競技の決勝の場にいることが多くて、とても幸運に恵まれましたよね。